イールドカーブ

イールドカーブ

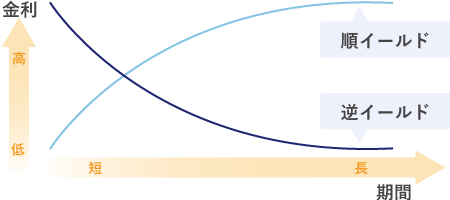

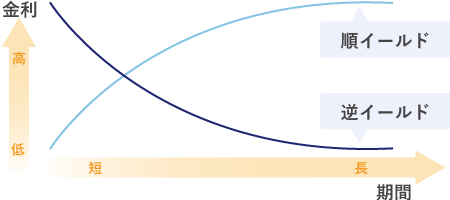

イールドカーブとは、縦軸が債券の利回り(金利)、横軸が償還までの期間となっているグラフです。1か月・3か月・1年・2年・5年・10年・20年・30年など、償還期間(残存期間)ごとの金利をグラフ化したもので、利回り曲線とも呼ばれます。

一般的に、償還期間が長くなるにつれて債券の金利は上昇するため、右上がりが通常の状態で、これを「順イールド」と呼びます。しかし、経済の状況によっては、償還までの期間が短いほど利回りが高い「逆イールド」になることもあります。

イールドカーブには市場の将来の金利予想が反映されています。経済の先行きに不安を持ち資金を長期債券の高利回りで固定しておきたいと考える投資家が増え、償還までの期間が長い債券が買われると、利回りが低下して逆イールドが出現します。このため、景気後退の予兆とみなされています。

イールドカーブが形状を変化させる際に、傾きが大きくなることを「スティープ化」、逆に傾きが小さくなることを「フラット化」といいます。スティープ化は、短期金利と長期金利の金利差が大きくなることで起こります。将来の見通しが明るくなっていくような状況で、長期の資金が債券から株式などのリスク資産に移動し、債券が売られて長期の金利が上昇します。一方フラット化は、短期金利と長期金利の金利差が小さくなることで起こります。景気が転換期を迎え、今後の金利水準が不透明な場合に起こりやすい現象です。

作成日

:

2021.05.19

最終更新

:

2024.11.22

免責事項:Disclaimer

当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。

これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。