海外FXのロスカットの仕組みとは?証拠金を失わないための考え方

Menu

海外FXのロスカットの仕組みとは?証拠金を失わないための考え方

海外FXで取引をするからには、誰もが資金を増やし、利益を得たいと考えるものです。しかし、思惑と反対に相場が動き、含み損が膨らんで多額の損失につながるケースもあります。こうした状況に備え、海外FXでは「ロスカット」という仕組みが用意されています。

ロスカットが発動すると、口座資金が大幅に減少することになるため、できる限りこのような事態を回避することが重要です。この記事では、海外FXにおけるロスカットの仕組みや、証拠金を大きく減らさないためのトレード戦略について解説します。

海外FXのロスカットとは?仕組みと基本をわかりやすく解説

海外FXのロスカットとは、トレーダーの証拠金が一定の水準を下回った際に、自動的にポジションが強制決済される仕組みです。損失の拡大を防ぎ、証拠金がマイナスにならないよう保護するために設けられています。

トレーダーの資金を守る仕組み

ロスカットは、トレーダーの資金を保護する目的で導入されている仕組みです。含み損の拡大により証拠金維持率が一定以下になった場合、強制的にポジションを決済することで損失の拡大を防ぎます。

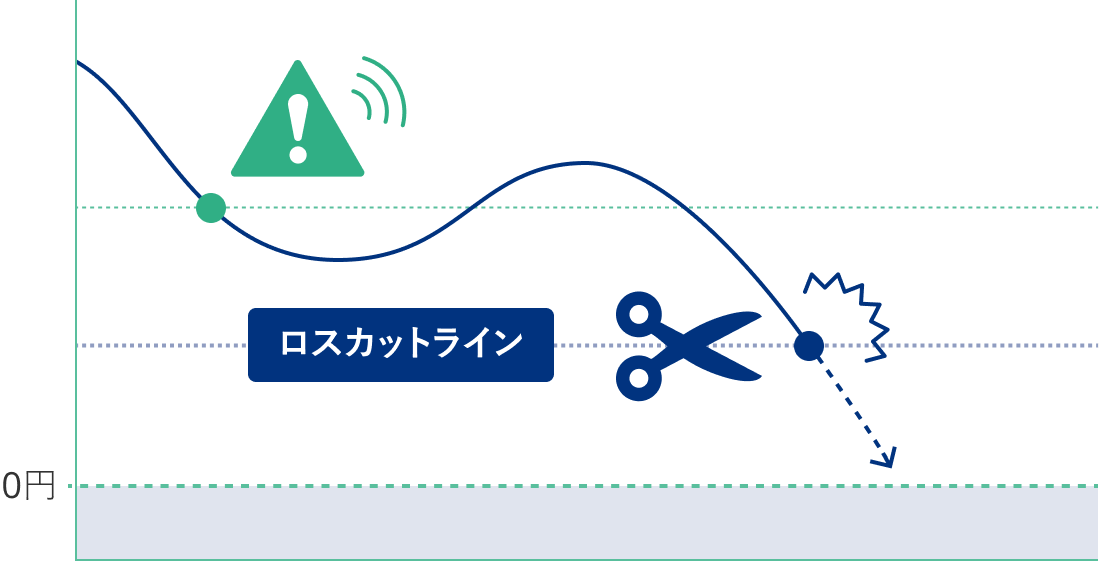

以下の画像は、証拠金維持率の低下に伴うマージンコールの発生から、ロスカットが実行されるまでの流れを示したイメージです。含み損が拡大し、証拠金維持率が一定の水準に達すると、まず「マージンコール」と呼ばれる警告が発せられます。その後も損失が拡大し、維持率がさらに低下すると、強制ロスカットが発動し、保有ポジションが自動的に決済されます。

海外FXでは、500倍や1,000倍といった高いレバレッジを活用することで、少額の資金でも大きなロットで取引することが可能です。ただし、その分、相場が急変した際には損失も拡大しやすく、資金を一気に失うリスクが高まります。

このような事態を一定の範囲で抑えるために、「ロスカット」という仕組みが設けられており、証拠金維持率が一定の水準を下回ると、自動的にポジションが強制決済されます。しかし、海外FXの多くではロスカット水準が低く設定されているため、実際に発動する頃にはすでに資金の大半が失われていることも少なくありません。

つまり、ロスカットはあくまで最終的な保険に過ぎず、発動させないための損切りルールやリスク管理が不可欠です。

ロスカット基準は海外FXごとに異なる

海外FXでロスカットが発動するのは、含み損が大きくなり、証拠金維持率が一定の水準を下回った場合です。これは、損切りが必要なレベルに達したことを意味し、ポジションが強制的に決済されることで、さらなる損失を防ぐ仕組みです。

なお、ロスカットの基準はFX業者によって異なるため、自分が利用している業者の条件を事前に確認しておくことが重要です。以下は、各業者ごとのロスカットが発動する証拠金維持率です。

| 業者名 | ロスカット水準 |

|---|---|

| A社 | 20% |

| B社 | 20% |

| C社 | 50% |

| D社 | 0% |

| XS.com | 20% |

多くの海外FX業者では、証拠金維持率が20%を下回るとロスカットが発動しますが、中には50%で執行される業者や、維持率が0%になるまでロスカットが行われない業者も存在します。

海外FXでロスカットが発動する条件とは?証拠金維持率の仕組み

ロスカットが発動するかどうかは、証拠金維持率によって判断されます。この維持率の計算方法を正しく理解していないと、ロスカットの危険性に気づけず、予想以上の損失を被るリスクがあります。

ここでは、証拠金維持率の計算方法に加え、ロスカットとゼロカットの違いについても解説します。

証拠金維持率の計算方法

証拠金維持率は、必要証拠金に対する有効証拠金の割合です。証拠金維持率と有効証拠金、必要証拠金は、以下の計算で算出できます。

有効証拠金 = 口座残高 + 含み損益

必要証拠金

= (取引数量×取引レート) ÷ レバレッジ

証拠金維持率

= (有効証拠金÷必要証拠金) × 100

仮に証拠金維持率が20%以下でロスカットされる場合、有効証拠金が必要証拠金の20%を下回った時点で強制決済が執行されます。

例えば、1ドル150円のときに、レバレッジ1,000倍で10,000通貨分を取引したとしましょう。このときの必要証拠金は、1,500円です。

(10,000通貨 × 150円) ÷ 1,000倍

= 1,500円

よって、有効証拠金が必要証拠金(1,500円)の20%にあたる300円を下回ると、ロスカットが執行されます。

ロスカットが間に合わないときはゼロカット

急激な相場変動により、含み損が急激に増えると、証拠金維持率がロスカット水準を下回ることがあります。国内FXでは、証拠金維持率が一定水準以下になった場合、追証が発生する仕組みです。また、含み損が口座残高を大幅に超えた場合に追証の支払いができなければ、FX業者に対して借金を抱えることもあるので注意が必要です。

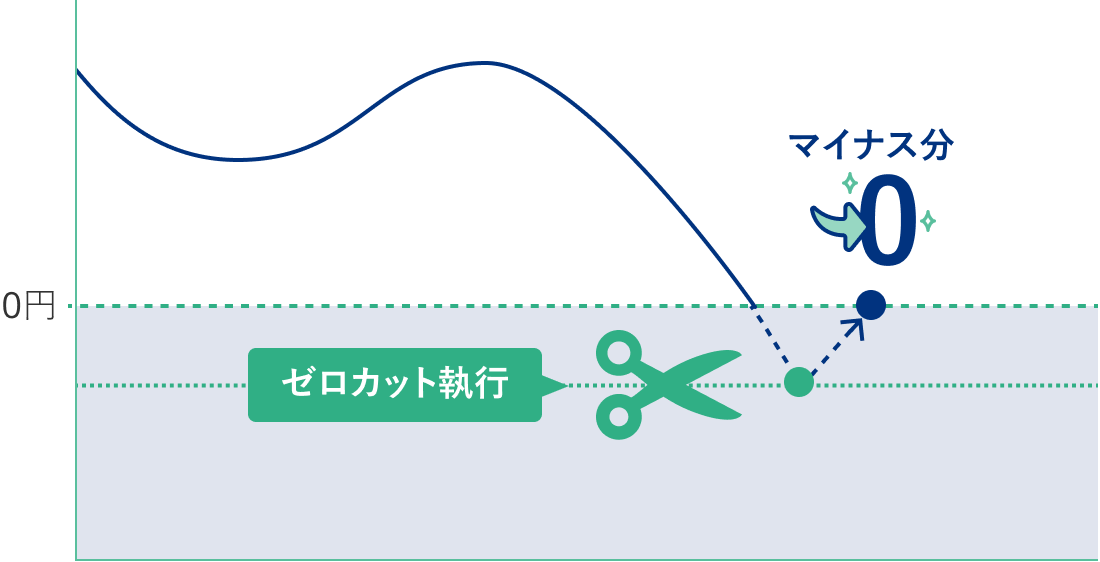

しかし、海外FXではゼロカットシステムにより口座残高がマイナスになっても、FX業者がマイナス分を帳消しにしてくれます。その結果、トレーダーは借金を背負う心配がありません。

ロスカットとゼロカットの違い

ロスカットとゼロカットは似ていると感じるかもしれませんが、以下のように意味合いが異なります。

| 項目 | ロスカット | ゼロカット |

|---|---|---|

| 目的 | 証拠金維持率を一定以上に保つため | 口座のマイナス分を帳消しにするため |

| 発動タイミング | 証拠金維持率が一定割合になったとき | 基本的に口座残高がマイナスになったとき |

| 追証 | あり(国内FX業者の場合) | なし |

| 適用業者 | 国内・海外FX業者 | 海外FX業者 |

| ロスカット | |

|---|---|

| 目的 | 証拠金維持率を一定以上に保つため |

| 発動タイミング | 証拠金維持率が一定割合になったとき |

| 追証 | あり(国内FX業者の場合) |

| 適用業者 | 国内・海外FX業者 |

| ゼロカット | |

|---|---|

| 目的 | 口座のマイナス分を帳消しにするため |

| 発動タイミング | 基本的に口座残高がマイナスになったとき |

| 追証 | なし |

| 適用業者 | 海外FX業者 |

ロスカットが発動した場合、口座の資金が一部残ることがある一方、ゼロカットは口座残高がマイナスになった場合にしか行われないため、発動後の口座残高はゼロになります。

ゼロカットシステムのおかげで、トレーダーは口座残高を超える損失を負うことがなく、万が一残高がマイナスになった場合でも、借金を背負うリスクを回避できます。

海外FXでロスカットを回避するための対策とは?

ロスカットが発動すると、口座資金の大半を失ってしまうケースもあり、再起が難しくなることもあります。そのため、ロスカットは可能な限り回避すべき事態といえるでしょう。

ここからは、そうした最悪の事態を防ぐために必要なリスク管理や、具体的なロスカット回避の方法について解説していきます。

計画的に損切りを行う

ロスカットを避ける最も確実な方法は、あらかじめ損切りのルールを決めておくことです。トレードを始める段階で、どの程度の含み損が出たらポジションを手仕舞うか、明確な基準を設けておくことで、強制的なロスカットを招くリスクは大幅に抑えられます。

実際に含み損が拡大してきた場合は、状況に応じて早めに損切りを行いましょう。損切りによって損失の拡大を防げば、それ以上の含み損に悩まされることもなく、ロスカットの心配もなくなります。

できるだけレバレッジを抑える

レバレッジが高いとポジション保有に必要な資金が少なく済むので、多くのポジションを保有できます。その結果、少しの価格変動でも大きな含み損を抱えることがあるので注意が必要です。

例えば、レバレッジ25倍と1,000倍では、同じ保有数量でも必要な資金が大きく異なります。

1万通貨保有する場合の必要証拠金

| レバレッジ | 必要証拠金(*1) |

|---|---|

| 25倍 | 60,000円 |

| 1,000倍 | 1,500円 |

たとえば、レバレッジ25倍の環境では、0.1ロットのポジションを保有するために約60,000円の証拠金が必要です。一方、レバレッジ1,000倍であれば、同じ0.1ロットを、40分の1にあたるわずか1,500円で保有できます。つまり、60,000円の資金がある場合、25倍のレバレッジでは0.1ロットしか持てませんが、1,000倍ならその40倍となる4ロットまで保有することが可能になります。

このように、レバレッジが高いほど少ない資金で多くのポジションを持つことができますが、そのぶん価格がわずかに動いただけでも含み損が大きくなりやすく、ロスカットに至るリスクも高くなります。特に、資金管理に不安がある初心者や、長期的にポジションを保有するスタイルのトレーダーは、レバレッジを低めに設定することで、急な損失を避けやすくなります。

参照:なぜ海外FXのハイレバ手法で負け続けるのか?無謀なトレードを賢明な戦略に変える秘訣

スキャルピングトレードする

スキャルピングトレードでは、急な相場変動に対応しやすいため、ロスカットを避けやすくなります。スキャルピングでは、相場を注視する時間が長くなるので、相場が急激に変動したら、早い段階で察知して対応できます。

ただし、米雇用統計発表時のように短い時間で急激に相場が動く場合は、ロスカットを避けられない可能性があるので、一時的に取引を停止したほうがいいかもしれません。

参照:海外FXでスキャルピングに挑戦!初心者必見の実践ステップと具体的な戦略例を紹介

海外FXでやってはいけないロスカット回避法とは?

ロスカットをすることで損失を抑えることができますが、使わない方が良い避け方もあります。ここでは、避けたほうが良いロスカット方法を詳しく説明します。

両建てする

ロスカットを避ける手段として両建てに頼るのは、おすすめできません。たしかに、同じ通貨ペアで買いと売りのポジションを同時に保有することで、相場が大きく動いても損益を相殺でき、一時的にロスカットを回避することは可能です。

例えば、1ドル150円のときに、10万通貨を買いと売りのポジションで両建てしたとしましょう。1ドル151円になったら、買いと売りのポジションの損益がいくらになるか計算してみました。

まず、買いポジション(ロング)の損益は、以下のように計算できます。

変動幅

151円 - 150円 = +1円

損益

1円 × 10万通貨 = 10万円の利益

次に売りポジション(ショート)の損益を計算してみましょう。

変動幅

151円 - 150円 = -1円

損益

-1円 × 10万通貨 = 10万円の損失

スプレッドや手数料を考えなければ、買いと売りのそれぞれのポジションで損益が相殺され、合計損益は0円となります。この状況は、どんなに相場が動いても変わらないので、ロスカットされる心配はありません。

保有ポジションは理論上は永遠に保有することは可能ですが、マイナススワップによって口座残高以上の損益が発生する可能性があります。そのため、保有したポジションはいつか決済しないといけません。

ただし、両建てで買いと売りの両方のポジションを同時に決済しても利益を得られないので注意が必要です。

このようにロスカットによる損失を避けるための両建てはリスクが高いので、あまりおすすめしません。

新たな証拠金を入金する

ロスカットを防ぐ手段として、証拠金の追加入金を検討する人もいますが、この方法には注意が必要です。なぜなら、根本的な解決にならないどころか、損失を拡大させてしまうリスクがあるからです。

たしかに、含み損が増えて証拠金維持率が低下したときに、新たな資金を入金すれば維持率を回復でき、一時的にロスカットを回避することが可能です。

しかし、相場がそのまま逆行を続けた場合、含み損がさらに膨らみ、再び維持率が下がれば、今度は追加入金した分も含めてロスカットにかかる可能性があります。その結果、損失額がかえって大きくなるという本末転倒な状況になりかねません。

このように、追加入金は一時しのぎの対処にすぎず、安易に行うべきではありません。むしろ、損切りなどによってリスクを早めに限定する判断のほうが、結果的に資金を守ることにつながります。

海外FXにおけるロスカットの具体的な執行例

ここからは、以下の条件で具体的なロスカットの執行例を解説します。

レバレッジ1,000倍の場合

- 証拠金維持率:50%でアラート、20%でロスカット

- ドル円レート:150円

- 取引額:1ロット(10万通貨)

いくらになったらロスカットされるのか、その金額を計算してみましょう。

レバレッジ1,000倍だと、1ドル150円のときに1ロット保有するには、15,000円の資金が必要です。仮に15,000円の資金がある場合にアラートとロスカットになるドル円のレートは以下のとおりです。

| 項目名 | アラート | ロスカット |

|---|---|---|

| ドル円の レート |

149.925円 | 149.88 円 |

| 含み損 | 7,500円 | 12,000円 |

レバレッジ1,000倍では、0.12円の変動でロスカットされます。少ない証拠金を元にレバレッジを高くしてトレードすれば、少しのレート変動でロスカットされるので、リスクが高いトレード方法と言えるでしょう。

レバレッジ100倍の場合

レバレッジ100倍だと、1ドル150円のときに1ロット保有するには、15万円の資金が必要です。仮に15万円の資金でポジションを保有した際のアラートとロスカットになるドル円のレートは以下のとおりです。

| 項目名 | アラート | ロスカット |

|---|---|---|

| ドル円の レート |

149.25円 | 148.8円 |

| 含み損 | 75,000円 | 120,000円 |

レバレッジ1,000倍だと、ドル円が0.12円動いただけでロスカットになりますが、レバレッジ100倍であればドル円は1.2円の値動きまでロスカットされずに済みます。

レバレッジが10分の1になれば、ロスカットまで耐えられる値動きが10倍に増えるとも言えます。少ない資金でのトレードだと、レバレッジを下げたほうがロスカットのリスクが下がるとわかるでしょう。

海外FXでロスカットのリスクを高める取引パターンとは?

FXの取引方法によっては、ロスカットのリスクを高めます。どんな取引がリスクを高めるのか紹介します。

少ない資金で高いレバレッジを使う

レバレッジを高く設定すると、少ない資金で大きな金額の取引が可能になります。ただし、レバレッジが高い環境では、同じ資金でもより多くの取引量を保有できるため、資金に対して過剰なポジションを持ち続けると、相場のわずかな変動でも含み損が大きくなりやすくなります。

特に、資金が限られているトレーダーの場合、小さな値動きによる含み損の増加が証拠金維持率の低下を招き、意図しないロスカットに繋がるリスクが高まります。そのため、自己資金が少ないうちは、取引量を必要以上に増やさず、レバレッジの効かせ方にも注意を払いながら、慎重にポジション管理を行うことが重要です。

資金に対して保有ポジションが多い

自己資金に対して過剰なポジションを保有すると、取引を開始した時点で証拠金維持率が大きく低下し、相場がわずかに逆行しただけでもロスカットされるリスクが高くなります。特に、資金のほぼ全額を必要とするような無理な取引は非常に危険です。そのため、余裕を持って取引を行うには、可能な限り十分な資金を口座に入れておくことが望ましいと言えます。

もし用意できる資金が限られている場合は、含み損が発生しても証拠金維持率を一定以上保てるよう、ポジションサイズを抑えて取引することが重要です。

市場動向を無視した取引を行う

相場の状況を無視して取引を行うことは、ロスカットのリスクを大きく高める要因となります。たとえば、米国の雇用統計発表など、重要な経済指標の発表時は市場が大きく変動しやすく、わずかなタイミングのずれでも多額の含み損が発生する可能性があります。その結果、証拠金維持率が急激に低下し、ロスカットに繋がる危険性が高まります。

このように事前に値動きが激しくなることが予想される場面では、リスク回避のためにポジションを手仕舞っておく判断が重要です。特に大きなロットで取引している場合は、影響を受けやすいため、相場が落ち着くまで新たな取引を控えるのが賢明です。

海外FXでロスカットされた後に取るべき正しい対応

どのように注意しても、ポジションがロスカットされるときはあります。ロスカットされた場合は、むやみに取引をするのではなく、冷静な対応が必要です。ここでは、ロスカット後の対処方法について解説します。

冷静になり無理に取り返そうとしないようにする

一般的にロスカットされると、資金が一気に減りやすいので、気持ちが不安定になり取り乱しそうになるかもしれません。とはいえ、冷静な判断を欠いて、無闇にロスカット分を取り戻そうと取引した場合、さらに損失を増やしかねません。

ロスカットで資金を失ったときには、一旦相場から離れましょう。相場から離れると冷静になれるので、今後のFX取引をどうするのか、取引する際のロットはどうするかといった内容について落ち着いて判断しやすくなります。

ロスカットの原因を分析する

ロスカットという苦い経験を今後に活かすためには、原因の分析が欠かせません。なぜ含み損が膨らんだのか、なぜ損切りできなかったのか、自分のトレードにどんな問題があったのかを客観的に振り返りましょう。

たとえば、「損切りのルールを曖昧にしていた」「根拠のないナンピンを繰り返してしまった」「重要指標発表時に無防備にポジションを持っていた」など、具体的な行動や判断ミスを洗い出すことが、改善への第一歩です。

原因を知ることは、自分を責めることではありません。あくまで、同じ過ちを繰り返さないための前向きなプロセスとして捉えることが重要です。

トレード手法やルールを見直す

原因が明確になったら、そこから具体的な改善策を考えましょう。たとえば、損切りラインの明確化、ポジションサイズの縮小、逆指値の徹底、トレード回数の制限など、自分の課題に応じて取引ルールを見直すことが大切です。

また、リアルトレードに戻る前に、デモ口座でリスク管理を意識した練習を行うのも有効です。過去の失敗を記録しておき、同じパターンを避ける意識を持つことも、今後の安定したトレードに繋がります。一度のロスカットで終わらせるのではなく、そこから何を学び、どう改善できるか。経験を次に活かす意識こそが、トレーダーとして成長するための重要なステップです。

海外FXで見落としがちなロスカットの注意点

海外FXならロスカットがあるから、多少大きなリスクを取っても大丈夫と過信するのは危険です。ここからはロスカットに関する注意点を解説します。

ロスカットが間に合わない場合もある

相場が暴騰や暴落すると、短時間で含み損が大幅に増えるので、証拠金維持率がロスカット水準を下回ることもあります。含み損が急激に増えると、ロスカットが間に合わず、証拠金がマイナスになることもあるので注意しましょう。

入金でゼロカットになる海外FXもある

海外FXは口座残高がマイナスになると、追証は発生せず、マイナス分はゼロカットによってリセットされます。しかし、口座残高がマイナスになった後、全てのFX業者で自動的にゼロカットされて残高がゼロになるわけではありません。一部の海外FX業者では入金をしないとゼロカットが実行されないので注意が必要です。

ゼロカットの執行ルールについては、各業者の公式サイトに記載されていることが多いので、事前に確認しておきましょう。

ロスカットを防ぐためのリスク管理を徹底しよう

海外FXでは、損失によって口座残高がマイナスになっても、追証(追加の入金義務)が発生しない「ゼロカットシステム」が導入されています。この仕組みにより、国内FXのように借金を抱える心配は基本的にありません。

とはいえ、ロスカットが発動すれば、証拠金は大きく減少し、再起には時間がかかる場合もあります。こうした事態を避けるためには、日頃から無理のないポジション管理や損切りルールの徹底など、リスク管理を意識したトレードを心がけることが重要です。

万が一ロスカットされてしまった場合も、焦って取り返そうとせず、一度相場から離れて冷静になることが大切です。その上で、含み損が膨らんだ原因を分析し、自分のトレード手法や資金管理を見直すことで、次の一歩につなげましょう。

作成日

:

2025.05.14

最終更新

:

2025.06.30

免責事項:Disclaimer

当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。

これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。